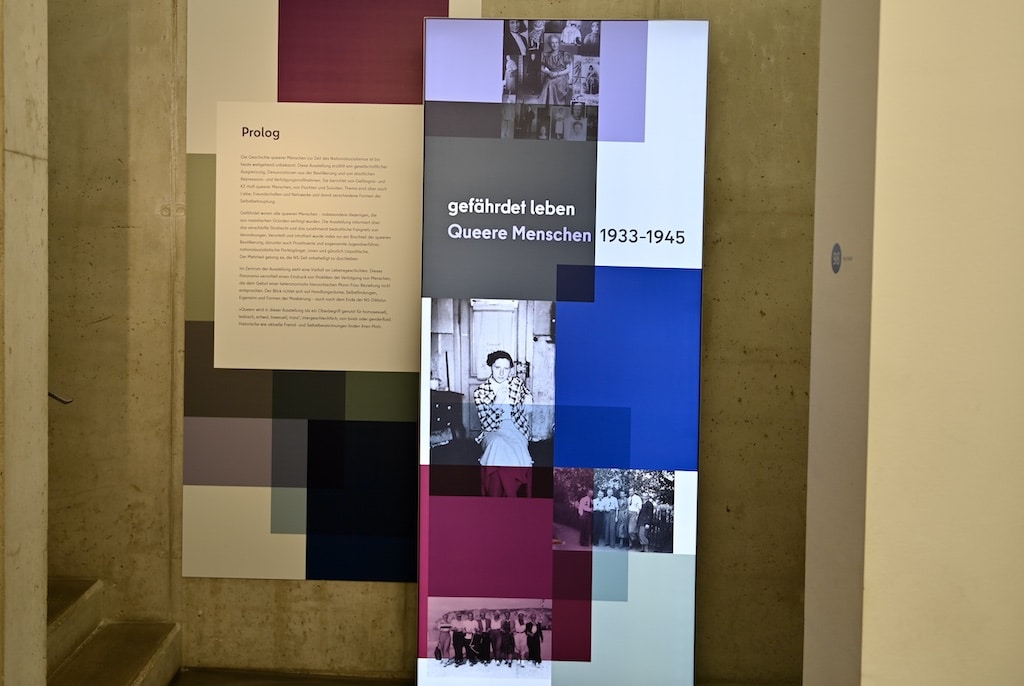

Die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf widmet sich ab dem 28. Oktober einem lange übersehenen Kapitel der NS-Geschichte: der Verfolgung queerer Menschen. Unter dem Titel „gefährdet leben. Queere Menschen 1933 bis 1945“ zeigt die Stiftung Magnus-Hirschfeld eine eindrucksvolle Wanderausstellung, die bis zum 5. Juli 2026 in Düsseldorf zu sehen ist. Ergänzt wird sie durch eine lokale Erweiterung, die das queere Leben in der Landeshauptstadt vor und während der NS-Zeit beleuchtet.

Sichtbar machen, was lange verdrängt war

Die Ausstellung dokumentiert anhand von Dokumenten, Fotografien, Zitaten und Grafiken, wie queere Menschen – Schwule, Lesben, bisexuelle und trans Personen – im Nationalsozialismus entrechtet, verfolgt und ermordet wurden. Sie zeigt aber auch ihre Lebensrealitäten, Netzwerke und individuellen Schicksale.

„Gefährdet leben“ gliedert sich in fünf Themenbereiche – von der Zerstörung queerer Infrastrukturen über Praktiken der Verfolgung bis hin zu Formen von Selbstbehauptung und Überleben. Auch der schwierige Weg nach 1945, als viele Betroffene weiter kriminalisiert blieben, wird beleuchtet.

Die Stiftung Magnus-Hirschfeld hat die Ausstellung auf Grundlage aktueller Forschung konzipiert. Sie wurde bereits an mehreren Orten in Deutschland gezeigt und gilt als eine der umfassendsten Präsentationen zu diesem Thema.

Fokus auf Düsseldorf: Von der Freiheit zur Verfolgung

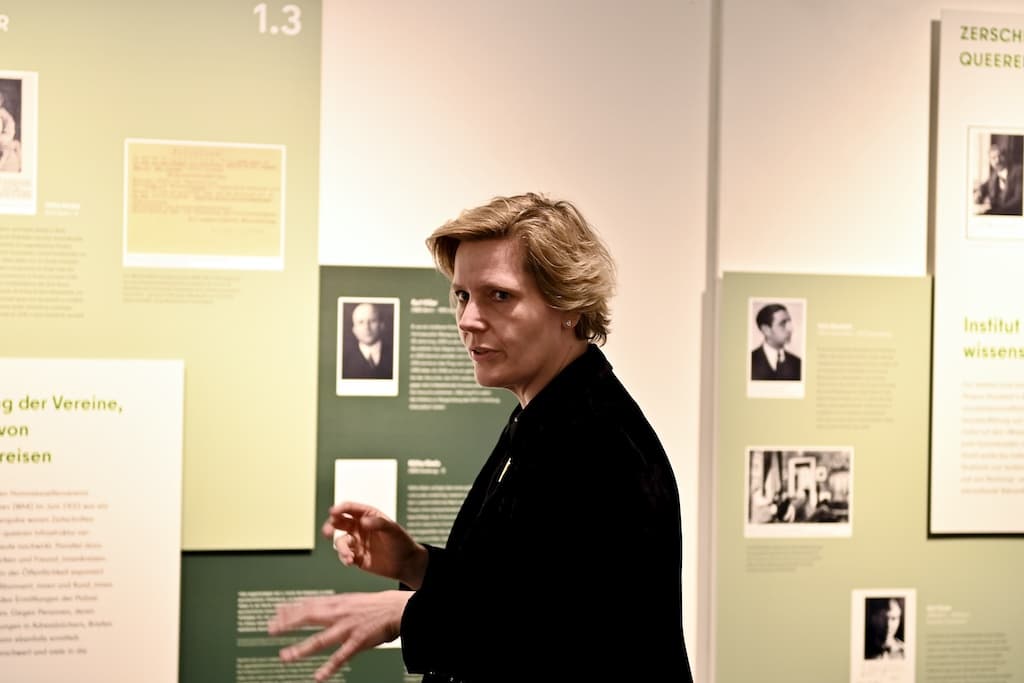

In einem eigenen Raum rückt Kuratorin Astrid Hirsch-von Borries das queere Leben in Düsseldorf in den Mittelpunkt. Unter dem Titel „Queeres Leben in Düsseldorf. Von den Goldenen Zwanzigern bis 1945“ wird deutlich, dass Emanzipation und Vielfalt auch am Rhein ein Zuhause hatten.

In den 1920er-Jahren entstanden Treffpunkte, Lokale und erste Zeitschriften wie Die Freundin oder Der Freund. Der „Tosca-Palast“ galt als Ort der Freiheit und Toleranz. Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 endete diese Entwicklung abrupt: Lokale wurden geschlossen, Publikationen verboten, und die Szene verschwand in den Untergrund.

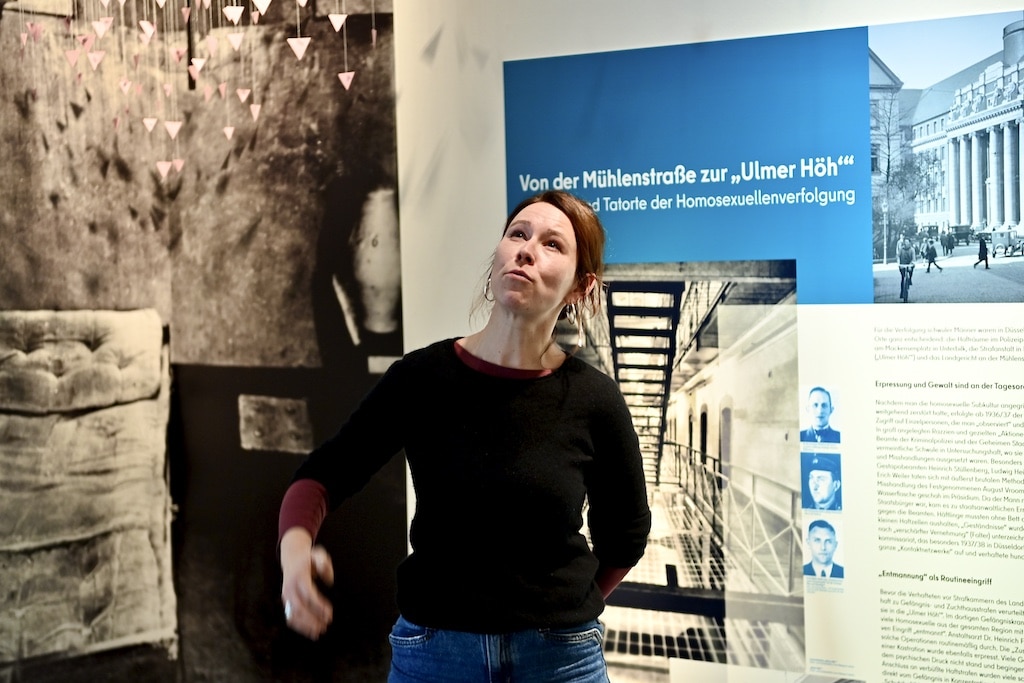

Mit der Verschärfung des Paragrafen 175 im Jahr 1935 wurden homosexuelle Handlungen massiv kriminalisiert. In Düsseldorf begann der Terror im Sommer 1937, als die Gestapo nach der Festnahme von Karl Carduck und weiteren Männern groß angelegte Verhaftungen durchführte. Rund 400 Männer wurden festgenommen – so viele wie in keiner anderen westdeutschen Stadt.

Erinnerung mit künstlerischer Begleitung

Begleitet wird die Ausstellung von der Installation „Zwang und Zeichen“ (#zwangundzeichen) der Künstlerin Saskia Holte, die Zwang und Stigmatisierung in symbolische Formen übersetzt. Während der Laufzeit wird außerdem ein umfangreiches Begleitprogramm mit Führungen, Vorträgen und Lesungen angeboten. Auch Angebote in leichter Sprache und barrierefreie Führungen sind geplant.

Öffnungszeiten und Eintritt

Die Ausstellung ist in der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, Mühlenstraße 29, zu sehen. Geöffnet ist sie dienstags bis freitags sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gruppenführungen können per E‑Mail an nicole.merten@duesseldorf.de oder telefonisch unter 0211 / 8996205 gebucht werden.

Ein Zeichen für Vielfalt und Erinnerung

Mit der Ausstellung setzt Düsseldorf ein deutliches Zeichen: Die Geschichte queerer Menschen ist Teil der Stadtgeschichte – und Teil der deutschen Erinnerungskultur. „Es geht nicht nur um Opferzahlen, sondern um Lebensgeschichten“, sagt Kuratorin Hirsch-von Borries. „Darum, sichtbar zu machen, dass queeres Leben immer da war – auch in Zeiten, in denen es verboten wurde.“